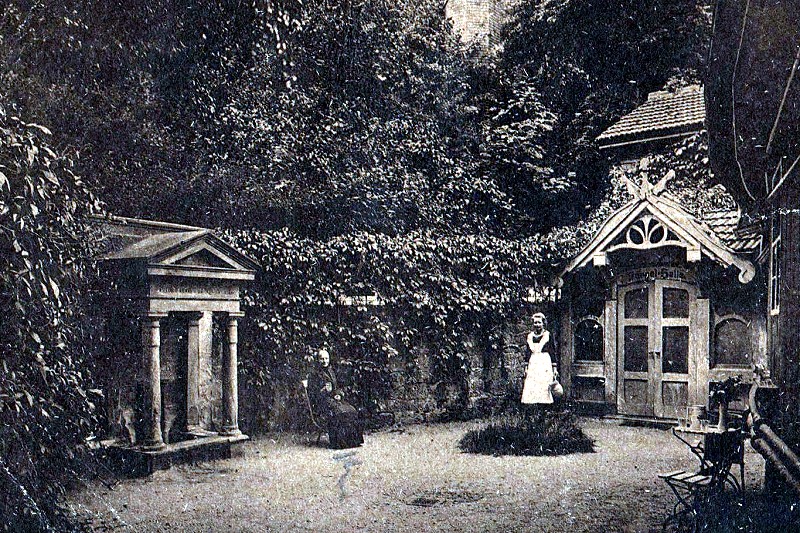

In jedem Salzbergwerk und jeder Saline wurden zufällige Beobachtungen bei dem Umgang mit salzhaltigem Wasser gemacht. Bereits in sehr alten Quellen wird berichtet, dass Siedeknechte gerne in warmer Sole badeten.

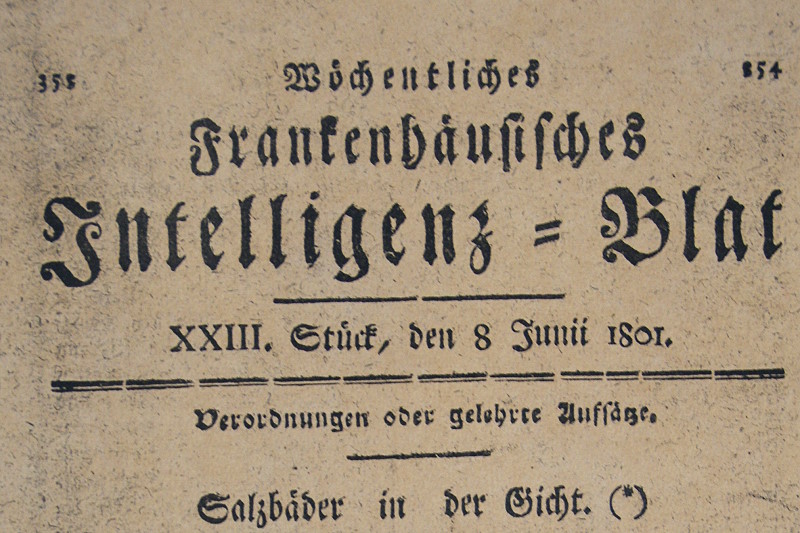

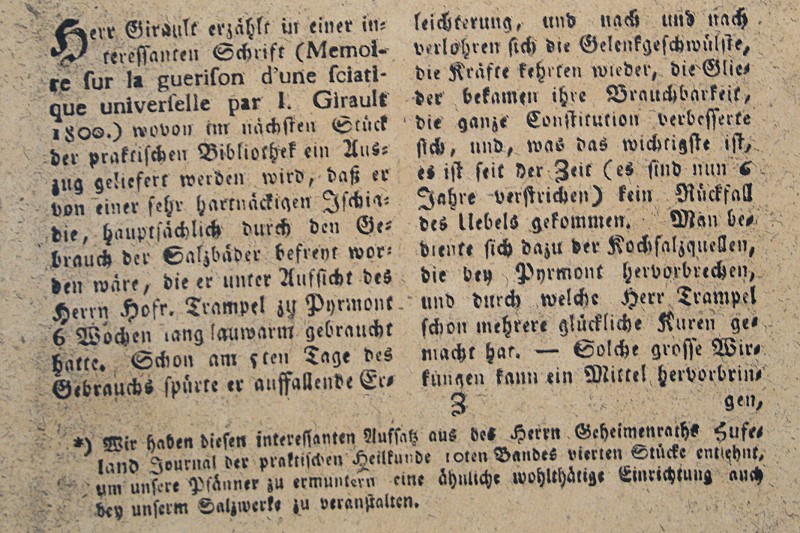

Die systematische Verwendung von Sole zu Heilzwecken geht in Deutschland auf die Initiative mehrerer Ärzte an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zurück.

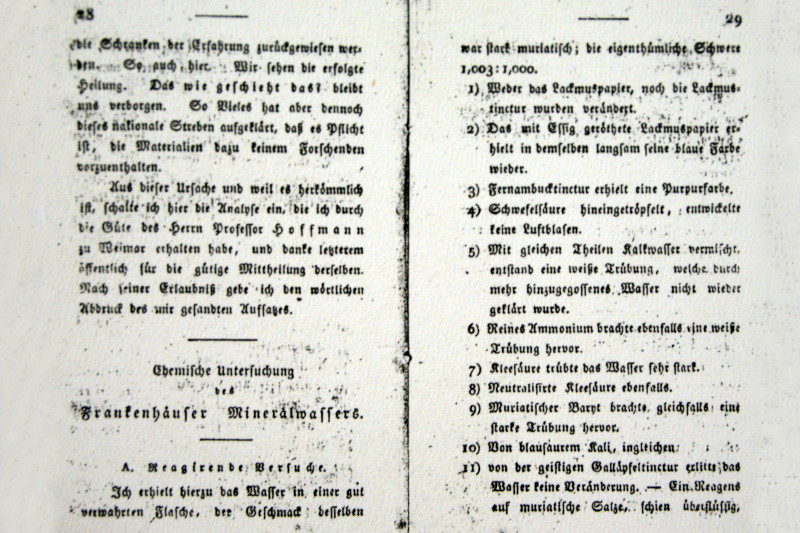

Chemische Untersuchung des Frankenhäuser Mineralwassers

A. Reagierende Versuche

Ich erhielt hierzu das Wasser in einer gut verwahrten Flasche, der Geschmack desselben war stark muriatisch; die eigenthümliche Schwere 1,003:1,000.

- Weder das Lackmuspapier, noch die Lackmustinctur wurden verändert.

- Das mit Essig geröthete Lackmuspapier erhielt langsam seine blaue Farbe wieder-

- Fernambucktinctur erhielt eine Purpurfarbe

- Schwefelsäure hineingetröpfelt, entwickelt keine Luftblasen

- Mit gleichen Theilen Kalkwasser vermischt, entstand eine weiße Trübung, welche durch mehr hinzugegossenes Wasser nicht wieder geklärt wurde

- Reines Ammonium brachte ebenfalls eine weiße Trübung hervor.

- Kleesäure trübte das Wasser sehr stark

- Neutralisierte Kleesäure ebenfalls

- Muriatischer Baryt brachte gleichfalls eine starke Trübung hervor.

- Von blausaurem Kali, ingleichen

- Von der geistigen Galläpfeltinctur erlitt das Wasser keine Veränderung. – Ein Reagens auf muriatische Salze schien überflüssig.

angefertigt von Hofapotheker Prof. Carl August Hoffmann

Das Wirken der Sole

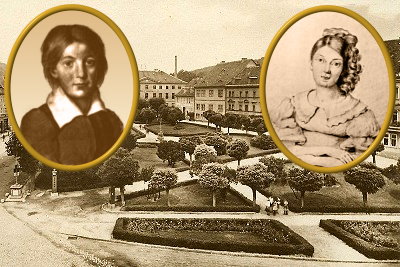

Christian Wilhelm Hufeland (1762 – 1836)

Er war Arzt und praktizierte in Weimar als Professor und in Jena und Berlin. 1796 erschien sein Hauptwerk „Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern“. Hufeland gründete 1810 in Berlin die erste Poliklinik.

Bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts besannen sich weitblickende Ärzte in England auf die alte Volksmedizin und propagierten den Wert des Meeresbadens. Damit hoffte man, den verheerenden Epidemien und gefährlichen Krankheiten besser begegnen zu können.

1793 schrieb Christoph Wilhelm Hufeland, damals Professor in Jena, dass das Baden in der See durch nichts anderes zu ersetzen sei. Auf Anregung des Rostocker Medizinprofessors Samuel Gottlieb Vogel wurde 1794 das erste Seebad in Doberan eröffnet. Schon in der ersten Badesaison kamen 300 Badegäste.

(* 12. August 1762 in Langensalza; † 25. August 1836 in Berlin) war ein deutscher Arzt, Sozialhygieniker und Volkserzieher.

(* 12. August 1762 in Langensalza; † 25. August 1836 in Berlin) war ein deutscher Arzt, Sozialhygieniker und Volkserzieher. (* 14. März 1750 in Erfurt; † 19. Januar 1837 in Rostock) war ein deutscher Mediziner. Er gilt als Vater des deutschen Seebades. Er trug den mecklenburgischen Titel eines Geheimen Hofrats; 1834 wurde er in den bayerischen Adelsstand erhoben. Bereits 1800 ist er in die Freimaurerloge Tempel der Wahrheit in Rostock aufgenommen worden.

(* 14. März 1750 in Erfurt; † 19. Januar 1837 in Rostock) war ein deutscher Mediziner. Er gilt als Vater des deutschen Seebades. Er trug den mecklenburgischen Titel eines Geheimen Hofrats; 1834 wurde er in den bayerischen Adelsstand erhoben. Bereits 1800 ist er in die Freimaurerloge Tempel der Wahrheit in Rostock aufgenommen worden.